小米造车,还差“临门一脚”

出处:汽车公社 作者: 老中医 时间:2022-07-05 浏览:0

万事俱备的小米,欠的可不止一股东风。

小米汽车,正成为最神秘的造车势力。

近期小米12S手机预热,微博上喧闹声一片。同时兼任IT博主、摄影博主、汽车博主的雷军,更是亲自下场,为自己的手机业务摇旗呐喊。

万众瞩目之下,热闹非凡的小米手机,与冷清的小米汽车,形成鲜明的对比。再加上小米汽车的信息在坊间实在匮乏,人们也不禁怀疑道:小米造车,是造不动了?

自上海疫情过后,消费市场快速复苏;再加上政策面的推动,新能源汽车市场已经回归到原先的快车道上。

最新的6月交付数据显示,哪吒、零跑、问界M5等,无一不创出新高;蔚来、小鹏、理想各家的销量也都超过1.2万台,向着2万台冲刺;比亚迪单月交付量更是达到134036台,转身成为不弱于特斯拉的“大魔王”。

然而市场的火热,并没有改变小米汽车的“冷漠”。甚至就连小米京津分公司总经理罗宝君所说,今年第三季度就可以看到的工程样车,也没有一点消息。

据相关人士表示,到目前为止,小米汽车的内部营销部门并没有组建,也没有可以公开的造车细节。

或许是出于对自家营销能力的自信,小米汽车才会迟迟没有做出动作;但另一方面,缺少一个明确的“发声器”,也就造成了如今坊间消息真假不一的情况。

类似“小米汽车压榨供应商”“小米汽车研究人员不足百人”等消息,很难窥一斑而知全豹。所以这里想要提醒的一点是,沉迷“低头造车”的小米,是时候开始“抬头看路”了。

01

避无可避的3大问题

昨天,华为问界M7正式上市,如果将赛力斯SF5也算上的话,这已经是华为“不造车”的第3台车。而同样作为互联网造车一员的集度,也已经推出自家的首款概念车,今年秋天就将发布量产版。

相比之下,小米汽车的不温不火,反而更像是一种无所适从的迷茫。而且,这种迷茫的背后,还隐藏着3个避无可避的问题。

首先,小米在汽车产业链的整合能力,还可不可以尽信?

小米手机最大的标签是“性价比”,这一点也是小米对于供应链控制整合能力的强力佐证。然而,同样的手段放到汽车行业,没有人知道会得到什么样的结果。

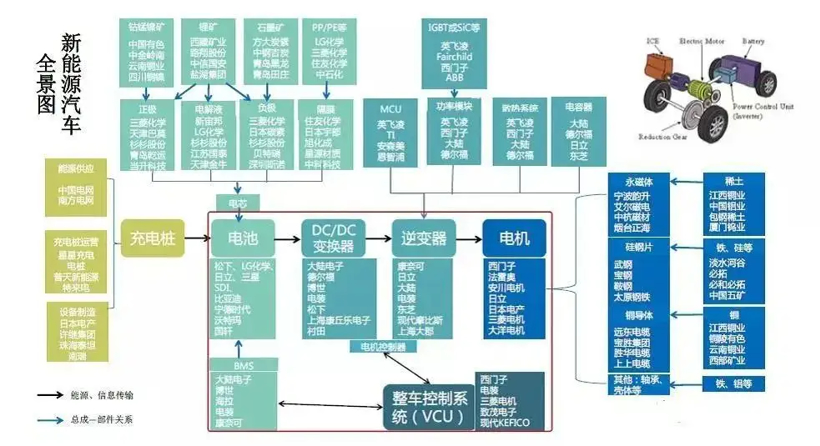

芯片荒是一个典型的例子,它告诉我们,消费电子与车规电子之间,还横着一道“天堑”。更关键的是,整个车规芯片供应链,从芯片到域控制器,再到整车配备,环环相扣,每个环节都不能出错。

事实上,必须明确的一点在于,新时代的汽车绝不等于“四个轮子上装个手机”,纵然软件定义汽车的概念再怎么流行,最终也需要硬件进行承接。只不过汽车硬件方面,对于跨界而来的小米,尤为陌生。

其次,关于汽车的自研,是不是一个伪命题?

在过去很长的一段时间里,“封装”就已经成为汽车行业的基本协调方式。Tier 2、Tier 1、车企共同组合成了金字塔式的产业链。

车企在顶端负责产品的功能定义和技术集成;Tier 2负责最基本的元件生产,就比如芯片的设计制造封装等;Tier 1则负责将掌握的技术打包,“封装”成一个车企只需少量开发、测试、验证即可拿来使用的模块。

如此形势下,汽车相关技术的自研,就陷入到“研不如买”的怪圈。

而此时的小米汽车,如果想要获得足够快的进度,大概率离不开Tier 1的打包封装。那么相对应的,这样的小米汽车,又如何保证自己的长期主义呢?

最后,但也最重要,造车的资质问题怎么解决?

众所周知,关于生产并销售新能源车,需要2个资质:一是发改委的许可资质,并且在发改委认可的基础上,企业需要在2年内建设工厂,3年内开始销售车辆;二是工信部的认可资质,需要满足《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》,才能准入市场。

虽然小米北京工厂正在如火如荼地施工之中,但是就小米汽车而言,其造车资质问题,一直悬而未决、云里雾里。

有消息称,小米正与宝沃汽车进行深度接洽,但因双方对宝沃汽车估值差距实在太悬殊,谈判陷入僵局。另有知情人士表示,北京市有关方面正积极推动小米收购宝沃汽车获得生产资质,将宝沃汽车18万辆产能转入小米汽车项目。

剪不断理还乱,小米收购宝沃汽车当然能够获得资质。但另一方面,对于小米来说,收购宝沃汽车之后,便意味着需要接手宝沃的所有烂摊子。

不说别的,就相关人员的分配、债务的偿还等,就需要小米花费大力气去解决。如此一来,到底是赚了,还是亏了?

02

上半年的喜,下半年的忧

今年3月,小米2021年业绩发布会上,雷军透露了小米造车的最新情况:

继去年3月宣布造车计划以来,小米的智能电动汽车业务进展超预期,截至目前,汽车业务研发团队规模已超过1000人,预计在2024年上半年正式量产。

值得开心的一点在于,小米汽车终于有了确切的时间点,以供参考。然而另一角度,如果按照该时间节点进行推算,小米汽车首款车型,最迟也需要在2023年下半年之前,进行亮相发布。

那么从现在起开始算,留给小米汽车的时间,也不过才1年左右。

诚然,1年时间可以做很多事,比如集度汽车就用了1年的时间,推出了自己的首款概念车型,今年秋天还可以发布量产版ROBO-01。但与集度相比,小米汽车却不一定能够如此效率的做出成绩。

小米汽车的弱势之处在于,集度有吉利汽车的浩瀚架构托底,能够简化很多造车步骤。而小米汽车作为一家纯跨界而来的公司,不仅有许多未知领域亟待探索,还将遭遇到更多的挑战。

另外,小米也不像华为那样,拥有强大的自研能力。自动驾驶技术也好,电机驱动等零部件也罢,小米现在表现出来的状态,很难建立起一道足够高的壁垒。

甚至关于汽车的智能化方面,坊间还传来这样一则的信息——大陆集团将为小米汽车提供L2级自动驾驶方案。

日前,大陆集团官方发布消息称,大陆芯智驾研发了一套5R1V多传感器融合系统,并于近日获得了国内一家备受瞩目的造车新势力公司的量产订单,助力该造车新势力打造L2级自动驾驶量产项目,计划于2024年在该公司的首辆电动汽车上率先投产。

据了解,除了硬件相关之外,在这份订单中,还包括大陆集团为该造车新势力提供的自动驾驶及行车安全功能软件包。大陆集团表示:“该软件包将集成在客户的智能驾驶域控制器中,突破传统合作模式,开启与客户共创合作的新典范”。

事实上,从“2024年推出首辆电动汽车”“备受瞩目的造车新势力公司”等定语之中,很容易就能将目标锁定为小米汽车。

但这里存在的问题是,如果相关推断为真,那就代表小米汽车的软件部分,也要假借他人之手,进行量产配套。又或者说,隔行如隔山,小米选择使用Tier 1的方案,是为了稳妥起见?

据企查查显示,截至目前,小米汽车共公开了十多项专利信息,其中有近一半的内容在今年上半年申请。而小米集团与汽车相关的专利超过800件,主要集中在无线通信网络、数字信息传输、图像通信等领域。

但即使这样,也很难说明,小米就能够在汽车行业,形成属于自己的竞争力。而且单就专利而言,蔚小理三家,哪个不在1000个以上?

既然官宣是在2024年上半年量产,那么就好好利用接下来的1年时间,以保证小米的造车进度。

既然是将售价定在10~30万之间,那么就需要仔细考虑好小米汽车的定位,无论是“性价比”,还是“高端化”,至少明确一个。

既然北京工厂已经开始建设,那么就将悬而未决的造车资质问题,尽快解决完善。

“这是我最后一次创业,我愿压上人生全部声誉,为小米汽车而战!”

去年的雷军,为小米汽车种下一颗种子,于是不少人开始期待这颗种子能够发芽、开花、结果。时至今日,2022年的下半年来临,小米汽车也迎来了自己新的转折点。

是的,属于小米汽车的“临门一脚”,是时候踢出来了。

【免责声明】

我们致力于保护作者版权,转载或引用仅为传播更多信息之目的,部分源自于互联网,如涉及侵权,请联系我们删除,谢谢!

推荐阅读

-

比亚迪正式在日本开售,首款车型ATTO 3售价440万日元

2023-02-01

-

长安深蓝S7最快2月亮相!采用“共生美学”设计语言

2023-02-01

-

吉利熊猫mini配置曝光 最长续航200km

2023-02-01

-

定位中型硬派越野SUV 将于4月开启预售 捷途T-1官方谍照曝光

2023-02-01

北京现代陨落,不是“人祸”

出处:汽车公社 作者: 老中医 时间:2022-07-05 浏览:0

不出意外,今年将是北京现代销量连续下滑的第六个年头。

曾经,北京现代在中国市场的表现可以说让日系、美系等其他品牌“分外眼红”。2002年进入中国市场,仅仅经过10年的稳步发展,2013年北京现代就突破了年销一百万辆的大关,成为中国市场在最短时间内进入“百万俱乐部”的合资车企。

那时,北京现代以第九代索纳塔、瑞纳、领动以及全新胜达等明星产品,组成了一个强大的产品阵容。但随着国际局势的变化以及自身产品定位的问题,2017年成为北京现代的转折点,全年销量下跌27.8%,降至81.6万辆。

在此之后,北京现代像“着了魔”一般,市场销量经历了5年连续下滑。2021年,北京现代的全年销量只剩下38.2万辆,同比下跌23.45%,年销量仅为颠峰时期的三分之二,这样的跌幅让人不免有些惊讶。数据显示,今年1-5月,北京现代总销量为76,062辆,同比下跌53%,而年初定下20万销量的目标可能都需要拼一把才能完成。

频繁换帅,尽显焦虑

很明显,曾经那段时间可以说是北京现代的幸福期。北京现代在2013-2016年北京现代在国内的销量分别为103万辆、112万辆、106万辆和114万辆,连续4年突破百万年销量,2016年不仅创下销量新高,更是位居中国汽车销量榜第四位。

在销量下滑的这几年里,北京现代经历了频繁的高层人事变动。2017年,陈桂祥接替刘智丰担任北京现代常务副总经理。仅一年后的2018年7月,陈桂祥就被调往北汽集团研发系统任职。北京汽车副总裁、研究院党委书记、院长、采购中心主任刘宇接替陈桂祥,担任北京现代常务副总经理。

两年后的2020年6月,刘宇调任北汽新能源,北京现代中方一把手位置由杜君保接替。2021年,北京现代两位副总经理向东平和樊京涛也相继离开。而现在,杜君保要离开,指挥棒将要交到吴周涛的手上。

很少有企业选择年中换帅,但已经处于无路可退的北京现代这次或许是迫不得已。日前有消息称,原北京汽车股份有限公司副总裁吴周涛将正式接替杜君保出任北京现代董事、常务副总经理。此外,原北京现代副总经理、管理本部长戚晓晖将出任北京现代销售本部副本部长。

根据公开资料显示,吴周涛是伴随着北京现代一路发展与成长的老将。2002 年,吴周涛加入北京现代,从销售部职员做起,到物流科科长,再到北区事业部、销售管理部以及销售管理部部长。2013 年 7 月,吴周涛升任北京现代副总经理、销售本部副本部长;2018 年,其调任北汽股份,主导北汽自主营销工作。

而此次任职北京现代销售本部副本部长的戚晓晖,则在北京现代的营销部门供职多年,对于企业内部的情况也非常熟悉。值得一提的是,戚晓晖也是自北京现代成立以来,首位掌管销售和营销的女性高管,而这也是北京现代销售中方一把手在空缺了8个多月之后终于有了人选。

最近几年,北京现代的处境十分艰难,产品竞争力不足、销量持续下滑、市场占有率不断缩减,被消费者置之不理的北京现代甚至连顺义第一工厂都卖给了理想汽车,让这个曾经无限风光的韩系品牌如今已是日薄西山,甚至几度传出将退出中国市场的谣言。

扭转乾坤,或束手无策

毫无疑问,市场销量持续“腰斩”的北京现代,已经成为了北汽集团在向上发展过程中的最大屏障。但销量迅速下滑也使得北汽集团无法给他们留出太多的时间来证明自己,毕竟对于一家曾经的百万销量企业,试错的成本实在是有些太高。

因此,面对市场占比持续走低,不得已地进行换帅也意味着战略执行上往往是朝令夕改。前后的决策没有贯通性,原本的战略决策方案还未等待市场的检验即被撤掉,形成一个不断往复的“恶性循环”。

据外媒报道,此前现代汽车方面曾透露,在2020年和2021年,北京现代的亏损分别达到了62.8亿元人民币和50亿元人民币。进入2022年之后,北京现代出售相关工厂的传闻还在传来,很明显,北京现代已经来到了悬崖的边缘。

现在,吴周涛接替杜君保,可以认为是北汽集团对于北京现代这两年的成绩并不满意。与杜君保不同,吴周涛虽然有着北京现代最强的战绩,也参与了北京现代最辉煌的时期,但是,那总归是过去式,而不是进行时。

需要提醒的是,吴周涛在2016年取得的114万辆销量神话是处于增量市场的阶段,那时的中国汽车市场可谓是发展迅速,消费需求旺盛,几乎所有的汽车品牌都获得了可观的市场增量。毕竟,众泰也在那年实现了33万台新车销量的历史最好成绩。

并且,2016年恰逢北京现代的产品大年,新一代瑞纳、领动,以及中期改款的胜达、朗动和名图,产品实力进一步大增。无论在轿车还是SUV市场,北京现代的产品阵营可以说非常具有竞争力。

但是,如今的中国汽车市场早已不可同日而语。随着疫情、缺芯的双重影响,汽车消费出现疲软,再加上面对新能源转型时已经慢了半拍,北京现代如今所面对的市场环境,早已不再是曾经的繁荣局面。

更值得一提的是,吴周涛主导北汽自主的近两年时间来,北京汽车的销量也呈下滑之势。在低迷的大环境下,吴周涛没能让北京汽车逆风飞扬。对于接受北京现代的吴周涛来说,会带领北京现代走向何方,现在才是真正考验其能力的时刻。

换人只是换汤不换药

显然,经过多次高层人事调整都未能扭转北京现代的颓势,这表明北京现代已经积重难返,已经不是几次“走马换将”就能轻易解决。频繁换帅使得每个人的决策都没有时间接受检验,更没有给市场反应的机会。

事实上,刘宇在的那几年,凭借自己出色的销售经验,菲斯塔挺身而出贡献了不少销量,也正是如此,2019年71万辆的整体销量让北京现代的下滑放缓。但好景不长,由于第十代索纳塔在碰撞测试上的负面影响,让刘宇不得不面对销量滑铁卢的问题。

对于杜君保,其这两年正是面临巨大生产压力的时期。疫情以及芯片问题至今没有得到有效解决,而缺少权利且只注重生产的杜君保,也没有足够的资源来缓解北京现代在生产方面的压力。尤其在2021年,当库斯图凭借不错的市场反响努力耕耘市场时,又没有足够的产能保证交付,北京现代进一步被边缘化。

对于北京现代而言,中方一把手没有太多的绝对权利,而韩方在品牌上的某些决策又有些“不合时宜”。众所周知,早些年韩系品牌靠价格和性价比在中国汽车市场迅速积累市场声望,也有了比肩日系、德系等品牌的市场地位。但这也让现代、起亚等韩系品牌忽略了自身品牌力的发展和建设,在市场进行消费升级的过程中,逐渐丢失了自我优势。

并且,随着中国汽车行业的不断发展,自主品牌开始纷纷进行市场“上攻”,无论在车型设计、技术应用以及产品质感方面,都有了与合资品牌正面竞争的实力。再加上自主品牌在供应链建设以及研发成本的不断压缩,性价比的标签逐渐从韩系品牌转向了自主品牌。

由此可见,在比亚迪、吉利、长城等一众自主品牌面前,技术特征和品牌形象并不明显的北京现代,自然会出现销量的大幅下滑。

除此之外,北京现代在产品的规划方面也出现了问题。举个简单的例子,2018年推出的菲斯塔让北京现代在短时间内获得了不错的市场关注,但其后推出同样拥有1.4T发动机的伊兰特又和菲斯塔形成内部竞争,产品内耗十分严重。不得已北京现代将菲斯塔仅保留1.6T发动机,但价格门槛又被提高,反倒拉低了竞争力。

同样,在SUV阵营中,ix35和途胜也有着相同的问题。更为致命的是,北京现代在车型传播和宣传方面也出现了重大问题。2021年作为北京现代又一个产品大年,这一年前后的时间段全新名图、ix35、途胜L以及首款MPV车型库斯图接连上市,新车扎堆投向市场使得新车的宣传完全没有进行有效衔接,让产品的知名度并未打响。

而现在最棘手的问题,是北京现代在新能源方面一直未能跟上中国市场的节奏。尤其面对新势力的追击,目前推出的菲斯塔和名图纯电动版有着明显“油改电”的影子,更别提在面对智能化和科技化的发展时,还未能让人看到一款新车型的影子。

好消息是,北汽和现代还在为北京现代继续努力。今年3月,北汽投及现代汽车两家股东决定联合向北京现代增资,双方各增资约4.71亿美元(约30亿元人民币),合计约9.42亿美元(约60亿元人民币)。

对此,北京现代方面表示:“本次增资不仅能让北京现代更为有效应对后续面对中国汽车产业电动化所需的进一步投资需要,还能持续强化北京现代资金运转的安全性。此外,本次增资还将为北京现代的新产品导入、加大新能源汽车领域布局、扩大出口等业务提供有力资金保障。”

当然,这次增资让北京现代在新能源赛道的比拼中有了更多的筹码,也有理由表现出更强的发展势头。而面对新能源转型,增资也让吴周涛对未来的改革有了更多的筹码,也理应拿出一些新的改观。但从目前看来,吴周涛的压力是可想而知的。

毕竟,他离开时,北京现代仍属于合资品牌的一线阵营,但现在他回来的时候,北京现代已经彻底掉队。对于北京现代和吴周涛来说,能“折腾”的时间已经所剩无几了。

【免责声明】

我们致力于保护作者版权,转载或引用仅为传播更多信息之目的,部分源自于互联网,如涉及侵权,请联系我们删除,谢谢!

推荐阅读

-

比亚迪正式在日本开售,首款车型ATTO 3售价440万日元

2023-02-01

-

长安深蓝S7最快2月亮相!采用“共生美学”设计语言

2023-02-01

-

吉利熊猫mini配置曝光 最长续航200km

2023-02-01

-

定位中型硬派越野SUV 将于4月开启预售 捷途T-1官方谍照曝光

2023-02-01

“压力山大”的特斯拉,剩下6个月要交93万辆车

出处:汽车公社 崔力文 作者: 老中医 时间:2022-07-05 浏览:0

平均每月产销15.5万辆,你觉得能完成吗?

无论我们有没有做好准备,2022年上半程都已在熙熙攘攘中过去,而下半程也在悄然间拉开了序幕。

进而回顾刚刚过去的周末,悉数车圈中最具声量的新闻,相信大多人都会把选票投给特斯拉正式公布的二季度产销数据。

毕竟,在此之前,已经有太多知名投资机构,对于这份成绩单给出了自己的预测。

譬如,花旗认为将达到25.85万辆,德银认为将达到24.5万辆。相比之下,摩根士丹利与彭博则稍显乐观,分别认为将达到27万辆与28万辆。

究其大家异常踊跃的原因,还是由于这家炙手可热的美国车企,就是当下整个新能源市场当之无愧的风向标。

一份足够向好的产销数据,势必将引发一系列充满利好的连锁反应。尤其是身处芯片仍在短缺、疫情仍在肆虐、动力电池原材料价格仍在疯狂波动的大背景下。

伴随万众期待,终于到了答案揭晓的时刻。

从特斯拉官方公布消息来看,整个二季度其全球共生产新车258,580辆,共交付新车254,695辆。其中,Model 3与Model Y共生产新车242,169辆,共交付新车238,533辆;Model S与Model X共生产新车16,411辆,共交付新车16,162辆。

可以说,对照上述一系列知名投资机构的预测,并没有出现太大意外。接下来,则想展开聊聊这份成绩单背后的东西。

01

上半年,喜忧参半

平心而论,在看到特斯拉二季度产销表现后,心中油然而生的最大感受,便是如本段小标题所言的“喜忧参半”。

令人感到担忧的点更多集中在,虽然相比2021年同期,两项数据均继续维持着较大幅度的上升,但相比2022年一季度,还是出现了一定程度的下滑。

作为参考,特斯拉在1-3月,全球共生产新车305,407辆,共交付新车310,048辆。其中,Model 3与Model Y共生产新车291,189辆,共交付新车295,324辆;Model S与Model X共生产新车14,218辆,共交付新车14,724辆。

了解后得知,这也是特斯拉近两年以来出现的首次环比下滑,打破了自2020年三季度开始的稳定增长态势。

至于最大的祸根,相信大家早已耳熟能详。

上海突然暴发的疫情,导致这家美国车企位于中国唯一一座工厂,也是其海外制造能力最强的一座工厂,整个二季度经历了长达19天之多的被迫停产,之后制造端恢复元气的过程,也是较为缓慢与艰难的。

即便其官方没有公布量化后的直接影响,但仍不乏相关咨询公司预估,几经波折后特斯拉损失了大约7万辆新车的产能。换言之,如果不是由于诸多不可抗力,二季度产销数据的环比下滑,可能也不会发生。

而面对这场意料之外的“插曲”,就连马斯克也低估了它的威力。

清楚地记得,4月末随着疫情逐渐好转,特斯拉上海工厂顺利进入首批复产白名单,他还乐观的认为:“我们第二季度的整体汽车产量将大致与第一季度持平,这主要得益于中国市场的产能反弹。”

但最近,话锋一转的他又不得不承认:“我们正经历非常艰难的第二季度,上海工厂的生产和供应链因疫情封锁,面临着艰巨的挑战。”

显然,两次截然不同的表达,已然能够反映出特斯拉过去一段时间,所遭遇的“产能瓶颈”的严峻。

好在,随着二季度产销成绩的出炉,令人感到欣喜的点同样存在。

那便是经过供应链各个环节的不断努力,2022年6月,已然成为特斯拉历史上产能最高的月份。也就是说,在经历4月、5月的震荡过后,这家美国车企正在火力全开,制造尽可能多的新车。

至于这一数字究竟达到了多少?稍感遗憾的是其官方仍未透露。

但结合近来所获取的各种信息推测,譬如,据路透社爆料的上海工厂内部生产备忘录显示,其6月产能达到了7万辆以上。加州工厂的单月产能,也稳定在4万辆以上。二者相加,就已达到11万辆。

相比之下,由于得州工厂与柏林工厂尚处产能爬坡阶段,所以粗略估算二者的贡献约为1万辆。最终,全球投入使用的四座工厂相加,为其单月生产新车或已经达到了约12万辆。

如此表现与提升的速度,堪称恐怖。而在制造端重新回到正轨后,特斯拉也正式开启了下半年的征程。

只不过,肉眼可见的“新挑战”也随之涌现。

02

下半年,压力山大

众所周知,早在去年举行的股东大会上,马斯克就曾胸有成竹地表示,到2030将实现年销2000万辆。接下来,只要关键零部件短缺问题能够尽快缓解,特斯拉至少在较长一段时间内,保持50%以上的增长。

那么仅以2021年其位于全球累计产销新车93万辆作为基础,2022年的全新目标已然被框定在了150万辆。

鉴于整个一季度、二季度,特斯拉位于全球共生产新车563,987辆,共交付新车564,743辆。简单计算可知,距离上述目标,两项数据还分别相差936,013辆、935,257辆。

换言之,对于已然到来的下半年,特斯拉必须保证产销双双突破93万辆,也就是用短短6个月的时间,完成2021全年的产销表现,才能最终达到150万辆大关。平均到每月,将会是十分恐怖的15.5万辆,难度可想而知。

由此,不禁引发新的疑问:你认为这家美国车企能成功吗?

实际上,站在不同的角度,相信每一个人都有属于自己的答案。而在我看来,仅从目前时不时走访特斯拉线下门店的结果来看,并不太过担心其订单量是否充沛。

因为在与对接销售交流的过程中得知,无论国产Model 3也好,Model Y也罢,提车的等待时间最少也需要十周,最长甚至要达到20周。

而不久前,马斯克在接受《金融时报》专访时也曾表示,“目前,我们的销量完全取决于产能,产多少卖多少,需求达到了非常荒谬的地步。”

必须承认的是,在其它事情上,这位口无遮拦的掌门人或许经常夸大其词。可在这件事上,他所说的就是事实,特斯拉此刻真真切切的处在“供不应求”的状态之下。

反观制造端,就像前文所提到的那样,有了二季度作为前车之鉴,这一部分才是阻碍其下半年冲击150万辆大关的关键。

但十分讽刺的是,按照原有计划,随着3月特斯拉柏林工厂的正式投产,其海外市场过度依赖上海工厂的现状,将会很大程度上缓解。前者的供应重心将完全放在欧洲市场,后者则能更好的应付中国市场巨大的终端需求。

殊不知,就在近日,据外媒发布的相关消息显示,经过两个多月的产能爬坡,柏林工厂周产能刚刚成功突破1,000辆。

是的,你没有听错,七天时间仅能生产1,000辆新车。

更为致命的是,柏林工厂本设定在4月底就将达成此目标,但受到疫情影响,致使全球供应链中断,所以只能被迫推迟。

并且该工厂目前只能制造Model Y 性能版一款产品,3-5月生产约8,865辆,而今年的产能规划也仅有5万辆。

看到这里,不禁感叹,现实与理想中的状况,存在天差万别。下半年,整个欧洲市场的供应,大概率依然需要仰仗上海工厂。

愈发雪上加霜的是,从外媒发布的相关消息来看,柏林工厂生产的Model Y不仅仅产能受限,还在质量端被爆出现了问题。

根据特斯拉与买家之间的沟通显示,由于电机存在缺陷,严重时可能导致车辆无法行驶,所以已暂停相关车型的交付。

与此同时,一些本计划最近提车的用户,也发现了自己订单的交付日期被突然延迟。由于截至目前,特斯拉官方并未对于该消息进行回复,尚不清楚是否会进一步影响柏林工厂的制造端。

相比之下,特斯拉位于美国得州的本土第二座工厂,情况并没有好出太多。当前,同样正在经历较为漫长的产能爬坡。

面对上述困境,马斯克在接受采访时不免疾呼,“两座新工厂正在亏损数十亿美元,像极了烧钱的大熔炉。”

言外之意,好似是他在抱怨两座新工厂烧钱之余,却仍无法提供足够可观的新车供应。想要完成平均每月生产15.5万辆,进而追求150万辆的目标,还得依靠上海工厂与加州工厂的疯狂输出。

另外,必须保证供应链,不再出现任何的偏差与意外才行。因此,整个下半年,“压力山大”可能就是对特斯拉最好的形容。

至于本段的那个疑问,我的答案则为:很难。

【免责声明】

我们致力于保护作者版权,转载或引用仅为传播更多信息之目的,部分源自于互联网,如涉及侵权,请联系我们删除,谢谢!

推荐阅读

-

比亚迪正式在日本开售,首款车型ATTO 3售价440万日元

2023-02-01

-

长安深蓝S7最快2月亮相!采用“共生美学”设计语言

2023-02-01

-

吉利熊猫mini配置曝光 最长续航200km

2023-02-01

-

定位中型硬派越野SUV 将于4月开启预售 捷途T-1官方谍照曝光

2023-02-01

31.98万元起,AITO问界M7正式上市,鸿蒙车机+零重力座椅看点十足!

出处:电动邦 作者: 老中医 时间:2022-07-05 浏览:0

在华为的夏季新品发布会上,全新旗舰手机nova10正式上市,同时华为也正式宣布:全球“nova星人”已突破2亿。

整场发布会中,华为手机的篇幅恰好占去一半。在这一半的手机上市的过程中,弹幕区偶尔会出现“车呢,车呢?”的评论,而华为留了整个下半场、大约一个半小时的时间为我们带来了一款新车——AITO问界M7。

在华为深度参与下,AITO问界M7几乎就是一台“华为汽车”了。当然,了解华为的朋友都了解这家公司在造车方面的边界:不造车,而是帮助车企造好车。

新车可谓亮点颇多,AITO问界M7(下文简称为“问界M7”)搭载了HUAWEI DriveONE纯电驱增程平台、鸿蒙HarmonyOS智能座舱;新车具备6座大空间的同时,“零重力座椅”更是一大亮点配置,新车也希望凭借大空间+创新性座椅系统打造出媲美高端MPV的乘坐体验。

■ 先看价格!

随着发布会进入后半场,问界M7已正式上市,新车推出舒适版、豪华版、旗舰版共3款车型,全国建议零售价为31.98-37.98万元。

新车上市同时,官方还发布了相关购车权益,包含意向金5倍膨胀(1000元意向金抵5000元车款)、上市礼包预先预定、优先体验+优先试驾、无忧退订+随时可退等。

发布会中,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东几乎全程为新车站台。

余承东表示:“在华为和赛力斯发挥各自优势共同赋能下,AITO品牌创造了新品牌单车型最快交付破万的记录,6月份单月大定破万再创新高,已经成为成长最快的智能电动汽车品牌。随着问界M7的到来,将有更多人体验到AITO带来的全新出行体验。”

■ 全新的六座大空间体验

问界M7延续了AITO品牌的家族化设计语言,标志性的六边形格栅由质感细腻的金属饰条加以装饰,前贯穿式灯带、鹰翼贯穿式尾灯等灯光设计更是颇具辨识度。

问界M7的长宽高分别为5020/1945/1775mm,轴距为2820mm。

新车的轴距参数并不算突出,或许是为了便于操控,问界M7没有一味加长轴距,而是做出了一定的后悬长度,壮硕的车尾部之内同样可以营造出良好的第三排空间。

接下来,我们看一组空间方面的数据。

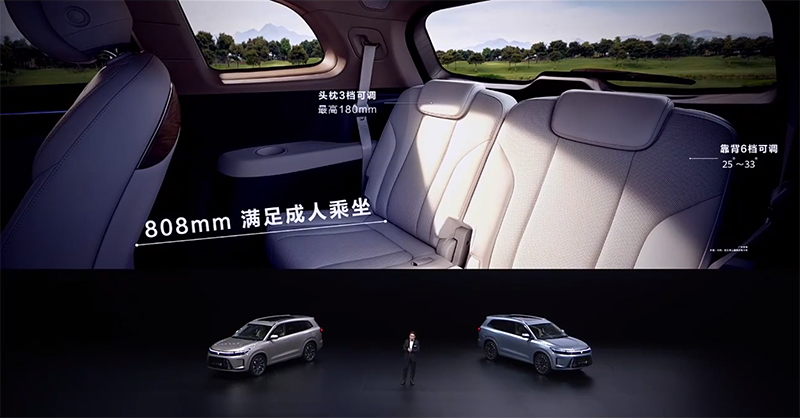

问界M7在第一、二排空间表现出色的同时,第三排仍保留了808mm纵向空间,可满足成年人乘坐。此外,新车的第三排还配备独立音响、空调出风口、照明灯等配置,体验进一步得到优化。

关于新车的空间表现,官方这样表示:新车将具有更少的“公摊”,把更多空间留给用户。

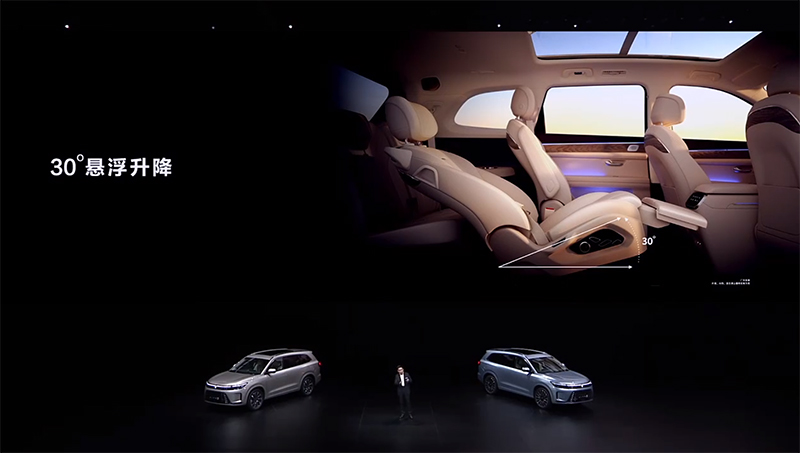

前文已经提到,“零重力座椅”是问界M7的一大亮点,也是新车带来MPV级体验的重要配置。

问界M7的“零重力座椅”可通过电动调节后仰,形成113°腰部零压角、108°腿部零压角,使乘坐者的膝部与心脏处于同一水平线,从而达到利于血液循环的舒适坐姿。

官方表示,即便是一些大尺寸、长轴距的豪华车型上,乘坐者也无法彻底平躺在后排。而问界M7的“零重力座椅”在安全方面做出了考量,以确保在车辆急减速过程中,乘坐者不会从座椅上滑出去。

■ 动力及续航

问界M7将提供后驱、四驱两种动力形式供选择,除入门车型舒适版为后驱之外,其余两款车型均为四驱形式。

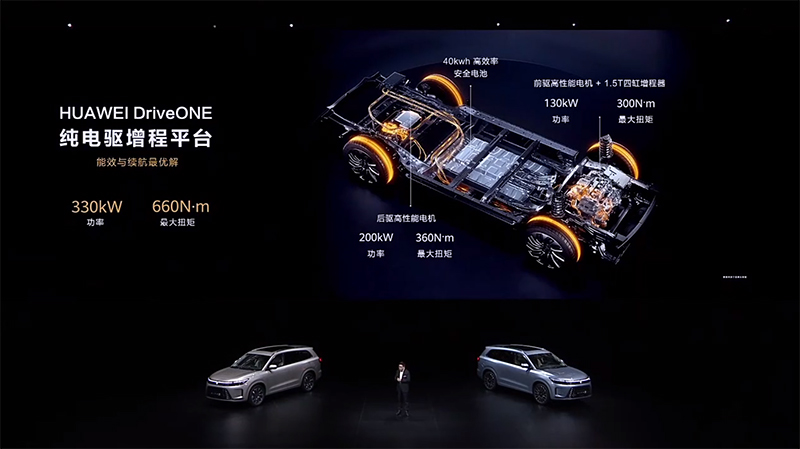

性能方面,后驱与四驱车型的系统最大功率分别为200/330kW,最大扭矩分别为360/660N·m,0-100km/h加速时间分别为7.8/4.8s。

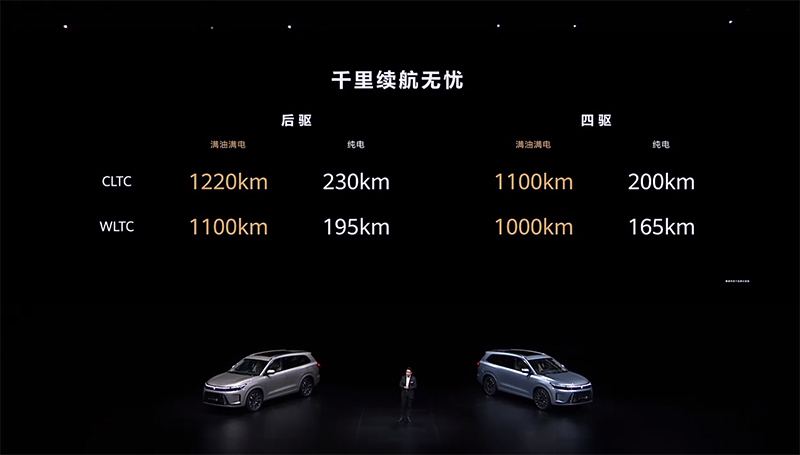

续航方面,在满油满电状态下,后驱与四驱车型的CLTC综合续航分别为1220/1100km,WLTC综合续航分别为1100/1000km;纯电续航方面,后驱与四驱车型的CLTC续航里程分别为230/200km,WLTC纯电续航分别为195/165km。

问界M7还支持V2L外放电功能,支持电烤炉、电磁炉等大功率电器,在露营中这款车也能担当后勤好伙伴。

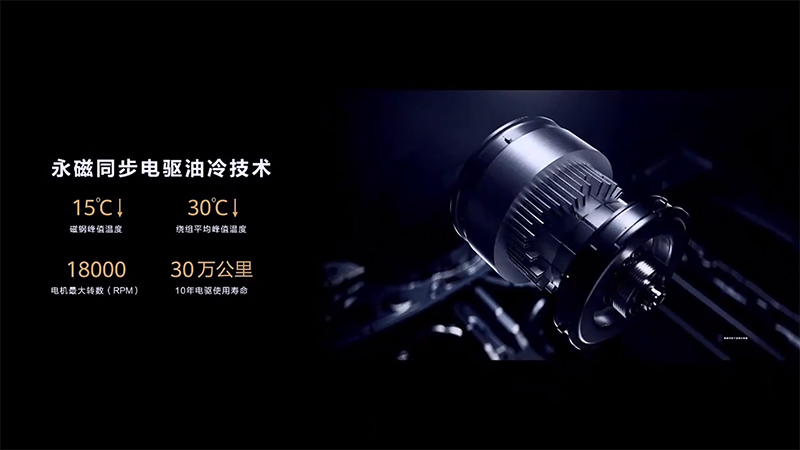

问界M7采用了油冷永磁同步电机,绕组平均峰值温度低于30℃,最大转数可达18000rpm,使用寿命可达30万公里。

问界M7搭载了1.5T四缸增程器,其内燃机具备15:1压缩比、41%热效比等参数。此外,这款增程器的油电转化率可达3.13kWh/L,这也是新车综合续航破千公里的奥秘所在。

问界M7的电池组具有隔热、主动降温、防爆等多重防护,可避免发生热失控。此外,新车还具备电池VHR技术支持实时预警、AI学习和云-端-服务协同防护功能,云端管家可为电池提供全天候保护,并可通过系统通知向用户预警热失控等重要信息。

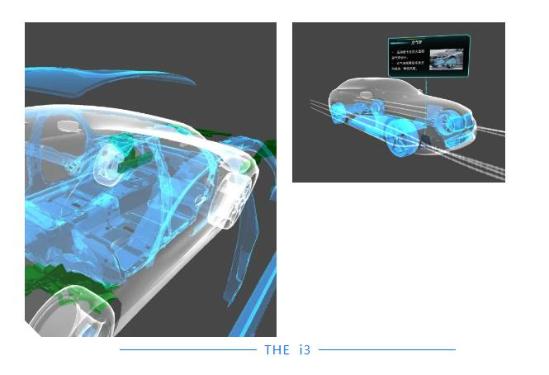

■ HarmonyOS智能座舱

问界M7的内饰设计不算花哨,整体风格偏向简约,具有稳重质感与居家气息。

问界M7采用了10.4英寸曲面液晶仪表+15.6英寸2K HDR智能中控大屏,车机系统采用了来自华为的HarmonyOS。

时下的热门新能源汽车往往支持多种数字钥匙,问界M7也不例外。除了常规的手机钥匙之外,这款车还支持手表无感钥匙,用户的各种华为智能装备都可以与车组成新的软硬件生态系统。

HarmonyOS智能座舱的最大亮点,即“让手机智能生态上车”。

这套系统支持3400+应用,以及人车家互联、60s连续语音交互、可视可说(看到的屏幕信息即可通过语音进行点击)等功能。

通过后续OTA,这套系统还将支持“应用无缝上车”等功能,即车机启动时与手机App无缝切换。据了解,未来通过OTA可支持无缝上车的头部App可达200+个。

HarmonyOS系统也将结合优质内容,提供全面的视频、影视内容;以及与网易、酷狗、咪咕等资源丰富友商合作建立的音乐专区,可提供HiMix高品质音乐内容。

融入到实际场景中,问界M7用户可无缝将手机竖屏显示内容无缝衔接到中控显示屏,并进行高度融合的分屏显示。在视频通话中,用户还可以用手机调动车辆的摄像头,进行车内外各角度的拍摄。

然后,我们来说“可见即可说”。

通过语音交互系统,用户可以读出中控屏显示的应用名称,并通过语音系统连续打开多级菜单,例如:打开电影、国产大片、评分优先、战狼2。

能看到的,就可以用语音指令操作,用户用手指操作屏幕的频率也将大大降低。

问界M7的的“语音助手小艺”具有智能音区精准识别,,系统将根据不同座位乘员的需求进行精准“服务”。比如后排乘客说“我冷了”,车辆将自动调整后排出风口的温度。

问界M7的HUAWEI SOUND音响系统配备19音孔,其中头枕处音孔占4处。音响系统支持7.1声道环绕声场,通过后续OTA还可获得ENC主动降噪功能(使用音频抵消车舱内噪音)。

问界M7还配备车载家庭KTV、游戏系统,车机系统的多任务中心可以快速在不同应用、导航、音乐、游戏等界面之间便捷切换。

目前,AITO品牌的服务网络日趋完善,充电网络支持全国300+城市共18万+公共充电桩,此外全国范围已有600+华为门店可以进行产品的体验及试驾,以及覆盖109+城市的122+家AITO用户中心,为用户提供高品质的服务体验。

7月4日起,问界M7将陆续在全国150+城市600+华为门店进行真车展示,7月23日起正式开启试驾。消费者可通过华为商城、华为体验店、我的华为APP以及AITO官网、AITO用户中心、AITO App进行预约预定。

■ 邦点评

问界M7外形稳重不失新锐感,座舱内部空间充裕,遍布高档的Nappa真皮用料,“零重力座椅”更是亮点十足。此外,在华为提供的电驱系统、HarmonyOS智能座舱、HUAWEI SOUND音响系统等等助攻下,问界M7的实力又更进一步。

对于有6座车、甚至MPV需求的家庭用户来说,AITO问界M7是一位基础实力非常均衡,且智能化表现突出的新选手。

【免责声明】

我们致力于保护作者版权,转载或引用仅为传播更多信息之目的,部分源自于互联网,如涉及侵权,请联系我们删除,谢谢!

推荐阅读

-

比亚迪正式在日本开售,首款车型ATTO 3售价440万日元

2023-02-01

-

长安深蓝S7最快2月亮相!采用“共生美学”设计语言

2023-02-01

-

吉利熊猫mini配置曝光 最长续航200km

2023-02-01

-

定位中型硬派越野SUV 将于4月开启预售 捷途T-1官方谍照曝光

2023-02-01

2025年,“三英”超过特斯拉

出处:汽车公社 作者: 老中医 时间:2022-07-05 浏览:0

多年来,拥有100多年历史的传统汽车制造商是否能够始终成为领导者,一直是一个悬而未决的问题。随着行业颠覆者特斯拉获得巨额估值,传统制造商是否具备进行转型的斯威、敏捷性和能力产生了疑问。

不过,最新一期的美国银行美林证券年度“汽车大战”研究报告称,到2025年,通用汽车和福特汽车的电动汽车销量将超过特斯拉,原因在于这两家传统汽车制造商在总部位于德克萨斯州的特斯拉开创的市场中占据了更多份额。

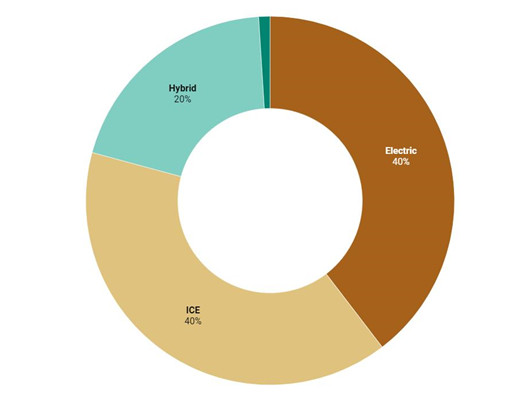

面对来自通用汽车和福特的日益激烈的竞争,特斯拉的电动汽车市场份额可能会从今天的70%骤降至2025年的11%。根据研究作者约翰·墨菲的说法,这两家底特律巨头将在十年中超过特斯拉,届时各自将拥有大约15%的电动汽车市场份额。

这比两家汽车制造商现在的市场份额增加了约10%,预计福特F-150 Lightning和雪佛兰Silverado EV电动皮卡等新产品将推动惊人的增长。

福特还是通用?

分析显示,福特在2023年至2026年的车型年预计新车更换率为23.7%,为业内最高,这可能有助于提高其整体汽车市场份额。紧随其后,通用汽车22.4%的更换率略低于23%的行业平均水平。

该研究没有公布特斯拉的更换率,特斯拉没有按照车型年时间表更新其车辆,它还一再推迟其Cybertruck的推出。墨菲表示,特斯拉的扩张速度太慢了,他预计这将导致它在未来几年落后。

墨菲预计通用和福特的大部分电动汽车市场份额增长将来自其新的全尺寸大众市场电动卡车。福特F-150 Lightning于今年早些时候投产,而雪佛兰Silverado EV将于明年春天投产。

相比之下,特斯拉Cybertruck在2019年11月首次亮相后经历了多次延误,预计要到2023年年中才能投入生产。“特斯拉在电动汽车市场,特别是在美国的主导地位已经结束。未来四年,它将朝着相反的方向剧烈转变。”

墨菲认为,特斯拉将失去其在电动汽车市场的主导地位,因为它没有足够快地扩展其产品组合,以跟上传统汽车制造商和正在扩大电动汽车产品阵容的新初创公司。“马斯克行动不够快。他非常傲慢,认为(其他汽车制造商)永远不会赶上他,永远无法做他正在做的事情,但事实他们正在这么做。”

这位分析师表示,特斯拉CEO埃隆·马斯克在过去10年中一直在汽车领域处于真空状态,在没有太多竞争的地方运营,但是有可能“在接下来的四年里,将会出现的某款产品以巨大的优势填补这个真空。”

当下的情况是,特斯拉已多次推迟Cybertruck的推出,下一代Roadster的计划也被推迟。根据该公司的最新消息,电动卡车和跑车都将在明年某个时候投入生产。

福特和通用汽车的高管都表示,他们计划在本世纪晚些时候从特斯拉手中夺取电动汽车制造商的头衔。福特估计,到2026年将在全球生产200万辆电动汽车,而通用汽车表示,到2025年,其在北美和中国的电动汽车总产能将超过200万辆。

通用汽车计划到2025年在电动汽车和自动驾驶汽车上花费350亿美元,并预计到10年中期将成为美国领先的电动汽车销售商,目标是在2022年和2023年期间在北美交付40万辆电动汽车。

福特表示,到2026年将在电气化方面花费500亿美元,届时年产量将达到200万辆。预计到10年中期,它的电动汽车销量将排名第二。

“诸侯混战”

此外,大众汽车集团CEO赫伯特·迪斯曾多次表示,希望能够在2025年赶超特斯拉,成为电动汽车(EV)销量的领头羊。迪斯还表示,他预计这将是一场“激烈的比赛”,但最近的一份报告表明他的估计可能是保守的。

该报告称,得益于Giga Texas和Giga Berlin明年的增产,特斯拉将能够在2023年之前保持其电动汽车销售领先地位,预计他们将在2022年销售略低于150万辆的电动汽车,到2023年将销售略低于200万辆。

然后故事在2024年发生变化,在增加16款新电动车型的推动下,据彭博社报道,大众应该能够在2024年从特斯拉手中夺冠,比迪斯的最佳预期提前一年,并在2025年保持领先地位。大众和特斯拉将处于同一水平,紧随其后的是中国的比亚迪。

到2025年,Stellantis、梅赛德斯-奔驰、福特和通用汽车等其他公司的电动汽车年销量预计将超过100万辆。丰田不愿接受电动汽车革命,到2025年将勉强达到50万辆电动汽车销量。

即使特斯拉和大众集团销量强劲,该报告还预测电动汽车的普及速度不会像许多人预期的那么快,这表明到2025年,纯电动汽车仅占全球汽车销量的15%,高于2021年时预测的到2025年的6%。

中国将继续成为主要市场,到2025年,电动汽车将占销量的25%,高于2021年的11%。到2025年,电动汽车预计将占欧洲所有汽车销量的近20%,高于2021年为9%。

虽然特斯拉的大部分销量确实来自两款车型Model3和Model Y,但这两款车型都没有放缓的迹象,即使在去年多次涨价的情况下也是如此。2017年首发的Model3销量依然非常强劲,是2021年全球销量第九的车型,Model Y在其短短两年的上市时间里已经超过了普通家轿车型。

然后当然还有将于2023年亮相的Cybertruck,特斯拉已经拥有超过100万份订单,足以满足其可能在2025年或之后的产能,这取决于他们能够以多快的速度量产。

另一方面,通用汽车在今年第一季度售出了26辆电动汽车,福特的电动汽车销量正在增长,但其畅销车型Mustang Mach-E,销量仍然是ModelY的四分之一,并且它们目前也没有从中获利。

由于雪佛兰BoltEV和雪佛兰BoltEUV的停售,通用汽车在2022年第一季度的电动汽车市场份额为0.3%。根据CoxAutomotive的数据,这家汽车制造商在2021年第一季度的市场份额为9.2%,而特斯拉在此期间的市场份额高达70.9%。

今年“汽车大战”研究的其他预测包括,2026年推出的所有新车中有60%将是纯电动车,只有40%是内燃机、混合动力或插电式混合动力车。它还预测,在2023年至2026年期间,跨界车和轻型卡车将占所有新车销量的78%,而乘用车将占剩余的22%。

【免责声明】

我们致力于保护作者版权,转载或引用仅为传播更多信息之目的,部分源自于互联网,如涉及侵权,请联系我们删除,谢谢!

推荐阅读

-

比亚迪正式在日本开售,首款车型ATTO 3售价440万日元

2023-02-01

-

长安深蓝S7最快2月亮相!采用“共生美学”设计语言

2023-02-01

-

吉利熊猫mini配置曝光 最长续航200km

2023-02-01

-

定位中型硬派越野SUV 将于4月开启预售 捷途T-1官方谍照曝光

2023-02-01

比亚迪:海豹之后,还有海鸥

出处:汽车公社 作者: 老中医 时间:2022-07-05 浏览:0

虽然由于防疫管控,无法亲临还在进行中的重庆车展,但仅从现场传回的图片来看,除了本土作战的阿维塔11、深蓝SL03等全新车型,受到观众的热烈追捧之外,5月末就已开启预售的比亚迪海豹,展台人流量同样爆棚,吸引着诸多潜在消费者的关注。

大有一副,妥妥成为“爆款”的架势。而当相关媒体询问其展台销售人员关于比亚迪海豹的订单情况,即便没有得到具体的数字,可言语间还是能够感受到十分可观。

无独有偶,颇为有趣的是,作为比亚迪海豹的音响供应商,近日位于“丹拿Dynaudio”的微信公众号上,出现了一篇关于它的宣传推送。其中,明确写到:“海豹系列车型自开启预售以来,订单已超过11万辆,足以见市场对于海豹车型的期待程度。”

至此,可谓间接曝光了文章开篇,大家所关心那个问题的答案。而在开启预售一个月的时间内,拿下超11万张订单,足以证明海豹在产品定义上的阶段性成功。

而今年,结合目前整个比亚迪所展现出的向上趋势,完成150万辆的年终目标,可能性还在不断增大。作为最好的论据,除了目前多款正在热销的明星车型,加之类似海豹般即将上市的产品之外,前者手中握有的“底牌”仍有许多。

殊不知,就在近日,从网络流出的图片来看,比亚迪“海洋网”旗下的第三款新车海鸥正式曝光。更为有趣的是,因为与之同框出现的还有海豚,所以有了明显参照物作为对比,已经能够大概知晓海鸥的尺寸,并确定其承担着下探A00级新能源市场的重任。

并且可以预见,配置方面海鸥会继续使用比亚迪刀片电池,综合续航最长或达到400公里,拥有L2级别辅助驾驶以及液晶仪表与中控大屏,加之诞生自全新高压平台,快充相信也不会就此缺席。

横向对比目前市面在售的诸多同级别竞品,“越级的配置”将成为海鸥最大的标签。

至于终端消费者最为关心的售价,同样以海豚目前10.28-13.08万元作为参考,海鸥大概率会在8-10万元左右,入门版甚至会比8万元更低,销量破万的难度也不是很高。

【免责声明】

我们致力于保护作者版权,转载或引用仅为传播更多信息之目的,部分源自于互联网,如涉及侵权,请联系我们删除,谢谢!

推荐阅读

-

比亚迪正式在日本开售,首款车型ATTO 3售价440万日元

2023-02-01

-

长安深蓝S7最快2月亮相!采用“共生美学”设计语言

2023-02-01

-

吉利熊猫mini配置曝光 最长续航200km

2023-02-01

-

定位中型硬派越野SUV 将于4月开启预售 捷途T-1官方谍照曝光

2023-02-01

6月“双增长”,难掩林肯中国今年颓势

出处:汽车公社 作者: 老中医 时间:2022-07-05 浏览:0

近日,刚刚过去的6月份是林肯品牌入华以来的“最佳六月”,并创造2022年单月销量新高,销量达到了8322辆,环比增长70%,同比增长19%。

同时,林肯公布了国内第二季度销量数据,林肯第二季度在国内的销量为18215辆,从上半年销量数据来看,林肯品牌上半年在中国销量累计超过3.7万辆。

在林肯的销量构成中,在SUV市场中的“三剑客”航海家、冒险家、飞行家则是绝对主力,贡献了林肯总销量的90%以上。截止6月份,林肯冒险家总销量已累计突破10万辆,连续26个月成为林肯品牌旗下的销量王。

3月12日,林肯中国正式推出首款轿车车型林肯Z,售价在25.28万元—34.08万元。官方数据表示,林肯Z自3月12日上市后,累计订单超5600辆。林肯中国总裁毛京波表示:“全新林肯Z的到来,不仅进一步丰富了林肯国产化车型矩阵,更展现了林肯对中国豪华轿车市场前景的信心。”

可以看出,新品是林肯汽车在中国的敲门砖,今年林肯中国同样推出了多款新车。

4月21日,林肯以线上方式完成首款电动概念车Lincoln Star的全球首秀,展现出品牌拥抱电气化、智能化的决心和信心;4月28日,在林肯航海家车系最受欢迎的尊雅版车型之上,新增2.7T V6动力配置车型;5月25日,林肯正式推出2022款林肯飞行家,以更加强大的产品实力进一步强化林肯在大型豪华SUV市场的核心竞争力。

此外,随着豪华汽车的快速发展,除了产品本身,越来越多的用户对服务也有了更高的要求,消费者更愿意为品质消费买单。林肯之道体验中心多维焕新升级,让消费者拥有更纯粹的美式豪华体验。

林肯中国总裁毛京波表示,随着一系列促进汽车消费的利好政策落地,以及供应链企业的陆续复工,中国汽车市场呈现出明显回暖的势头,林肯对于下半年中国汽车市场的发展充满信心

【免责声明】

我们致力于保护作者版权,转载或引用仅为传播更多信息之目的,部分源自于互联网,如涉及侵权,请联系我们删除,谢谢!

推荐阅读

-

比亚迪正式在日本开售,首款车型ATTO 3售价440万日元

2023-02-01

-

长安深蓝S7最快2月亮相!采用“共生美学”设计语言

2023-02-01

-

吉利熊猫mini配置曝光 最长续航200km

2023-02-01

-

定位中型硬派越野SUV 将于4月开启预售 捷途T-1官方谍照曝光

2023-02-01

丰田威兰达骑士版上市 售价20.58-24.88万元

出处:财经网 闫祺 作者: 老中医 时间:2022-07-05 浏览:0

7月4日消息,2022款广汽丰田威兰达骑士版上市,新车共推出四款车型,售价区间为20.58-24.88万元。

不同于普通版,骑士版最大的亮点在于其使用了全黑的涂装,提供LED日间行车灯和LED灯组、黑铬电镀组合尾灯装饰、18英寸钢琴黑铝合金轮圈,内饰则提供骑士黑、月光灰两种选择。

不过内饰的样式依旧是标准的丰田风格,与精致、科技和豪华感相去甚远,主打实用性。

该车定位于紧凑型SUV,也就是丰田RAV4荣放的姊妹车型,其车身尺寸为4665*1855*1680毫米,轴距2690毫米。

动力方面,骑士版提供2.0升前驱、四驱以及2.5升双擎前驱及四驱车型,其中,2.0升发动机最大功率126千瓦,峰值扭矩209牛·米,百公里综合油耗5.9-6.3升。

2.5升双擎版车型发动机最大功率131千瓦、峰值扭矩221牛·米,其中前驱车型系统综合功率160千瓦、峰值扭矩202牛·米;四驱车型系统综合功率163千瓦、峰值扭矩前202/后121牛·米,双擎版百公里综合油耗4.6-5.0升。

5月8日,广汽丰田首款插电式混合动力SUV——威兰达高性能版正式上市,共推出劲擎版、劲擎四驱版、激擎四驱版三款车型,厂商建议零售价为25.88-29.98万元。

6月6日,广汽丰田公布了5月销量数据为83800辆,同比增长19.7%,5个月累计销量399334辆,同比增长16.1%,完成年度百万辆销量的39.94%。

【免责声明】

我们致力于保护作者版权,转载或引用仅为传播更多信息之目的,部分源自于互联网,如涉及侵权,请联系我们删除,谢谢!

推荐阅读

-

比亚迪正式在日本开售,首款车型ATTO 3售价440万日元

2023-02-01

-

长安深蓝S7最快2月亮相!采用“共生美学”设计语言

2023-02-01

-

吉利熊猫mini配置曝光 最长续航200km

2023-02-01

-

定位中型硬派越野SUV 将于4月开启预售 捷途T-1官方谍照曝光

2023-02-01